- 初心者は制限時間6〜7時間+フラット重視

- 記録狙いは気温10〜15℃&風の弱い時期

- 宿・交通・エントリー締切の逆算を徹底

フルマラソン大会の選び方(基準とチェックポイント)

「フルマラソンおすすめ」は人によって基準が異なる。完走を第一にする人、記録更新を狙う人、土地の食や景色を楽しみたい人――目的が変われば最適解も変わる。そこでまずは、ほぼ全員に共通する選定フレームを用意した。制限時間・コース高低差・気象・大会運営・アクセスという5要素を軸に、あなたの優先度に合わせて重み付けを行う。これを明確にしておくと、SNSの評判や人気ランキングに振り回されず、あなたにとっての“本当に走りやすい一戦”へたどり着ける。

| 項目 | 基準の目安 | 見るべきポイント | 影響(完走/記録/快適) |

|---|---|---|---|

| 制限時間 | 6〜7時間 | 関門間隔・収容バス・ペーサー有無 | 完走◎ 記録○ 快適○ |

| 高低差 | 累積±100m未満 | 長い上り/復路向かい風区間の有無 | 完走○ 記録◎ 快適○ |

| 気象 | 気温10〜15℃/風弱い | 季節風・海沿い・橋上の風 | 完走○ 記録◎ 快適◎ |

| 運営 | 給水1.5〜2.5km毎 | 整列方式・荷物動線・トイレ | 完走◎ 記録○ 快適◎ |

| アクセス | 駅徒歩圏/シャトル充実 | 前日受付の有無・宿泊数 | 完走○ 記録○ 快適◎ |

制限時間と関門(難所の前後に注目)

同じ「制限7時間」でも実態はさまざま。関門が早めに設定されていたり、難所の坂直後にタイトな関門が置かれていたりすると体感難易度は大きく上がる。完走重視なら「40km以降がゆるい」「各関門の平均ペースが7:30〜8:30/km」の大会が安心だ。ペーサー帯(サブ4、完走など)が用意されていれば、序盤でのオーバーペースも防ぎやすい。

- 要確認:関門位置・必要平均ペース・救護と収容の導線

- 初心者向き:後半の関門が緩い、完走ペーサーが複数帯

- 注意点:前半に狭路や橋が多いと序盤のロスが増える

コース高低差と風向(フラット+カーブ少なめ)

同じ距離でも高低差やカーブ、路面の荒れ具合で脚に来るダメージは変わる。累積±100m未満かつ直線基調、Uターンが少ないコースは燃費がよく、記録狙いにも完走狙いにも効く。特に海沿いは風の影響が読みにくいため、橋上や河川敷の露出区間の距離と風向の傾向を過去大会レポートから把握しよう。

大会規模・応援・ボランティア

大規模大会は応援とエイドが豊富で高揚感が得られる一方、スタート整列やトイレ待機の時間が長くなる。中規模大会は動線がコンパクトでPBを狙いやすい。小規模大会はアットホームで走りやすいが、エイド間隔や距離表示の質にばらつきがあることも。あなたの性格(人混みが得意か苦手か)で選ぼう。

開催時期と気温・天候

人間が長時間発揮できる出力は気温に強く左右される。完走率は概ね10〜15℃でピークを迎え、20℃を超えると急落する。秋は暑さ残り、冬は風と乾燥、春は花粉と気温上昇が敵だ。あなたの苦手要因(暑さ/寒さ/風/花粉)を言語化し、避けられる時期を選ぶのが近道。

アクセス・宿泊・動線

当日のストレスはパフォーマンスを削る。受付が前日必須か、手荷物の預け/返却がスムーズか、スタートへの導線で立ち止まりが発生しないか――これらはPBにも完走にも直結する。駅近やシャトルの本数、フィニッシュ後の導線までチェックしておくと、脚の疲労が軽減され回復も早い。

初心者におすすめのフルマラソン

初フルで最優先すべきは「完走体験の質」だ。楽しく安全に走り切れたという成功体験は、次の挑戦の燃料になる。初心者向けのおすすめ条件は、長い制限時間、密な給水、フラットなコース、スタート整列のストレスが少ない運営、そして応援が濃い沿道の雰囲気。これらが揃うと、練習不足でも歩みを止めずに42.195kmを積み上げやすい。以下に“初フル向き”の具体的なチェック表を示す。

| 条件 | 初フル適性 | 理由 | 見落としがちな点 |

|---|---|---|---|

| 制限6.5〜7時間 | 非常に高い | 後半の余裕が大きい | 関門の場所と平均ペースを要確認 |

| 給水1.5〜2.5km毎 | 高い | 初めてでも脱水・低血糖を回避 | ジェル禁止やゴミルールの有無 |

| フラット/カーブ少 | 高い | フォームが崩れにくい | 橋や河川敷の風向は別途確認 |

| スタート分散 | 中〜高 | 渋滞が減り転倒リスク低 | 後方ブロックの関門猶予 |

| 応援密度高 | 高い | 後半の粘りを後押し | 住宅地は声が小さいことも |

完走を引き寄せる装備と補給

初フルは「軽く・シンプルに・落とさない」が原則。足元は素の反発が得やすいクッションモデルを選び、靴紐はゴム紐かダブルアイレットでほどけ対策。ジェルは糖種の違うものを3〜4本、30kmの壁に備えて25kmと32kmで確実に摂る。ソフトフラスクにスポドリを入れておけば、混雑エイドでも補給のリズムを崩さない。

当日のレースマネジメント

スタート〜10kmは“遅いくらい”で良い。興奮と集団の勢いに飲まれた超過ペースは、30km以降で必ず請求書が来る。10〜30kmは時計を見すぎず、給水タイミングを主軸に淡々と刻む。30km以降は小刻みな目標(次の給水まで/次の曲がり角まで)で進み、歩くと決めたら1分だけ歩いて心拍を落とし、再び走り始める。完走の鍵は“止まらないこと”。

初心者に向く大会のタイプ

- 制限時間長め+都市部フラット:動線が明快で補給も濃い

- 中規模・河川敷周回:混雑が少なく、一定ペースを刻みやすい

- 観光地型:応援と景観が途切れずメンタルが保ちやすい

「初マラソンは“勝ちに行く”より“好きになる”大会選びを。」完走の達成感が次の目標(サブ5→サブ4→PB)に橋を架ける。

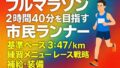

自己ベストを狙いやすい高速コース

PB狙いのおすすめ条件は、低気温・無風・フラット・分散スタート・長い直線。さらに大事なのは“自分の走りを邪魔しない運営”だ。ブロック整列が妥当で、給水テーブルが十分な長さで、距離表示の誤差が小さい大会は、後半の細かなストレスを削り取る。コース図と過去の計測データ、橋やトンネルのGPS乱れも事前確認しておくと、ペース管理の迷いが減る。

| 高速条件 | 物理的効果 | 実務対策 | 代替策 |

|---|---|---|---|

| 気温10〜12℃ | 体温上昇抑制→燃費向上 | 薄手手袋+ネックゲイター | 暑ければ氷・スポンジ活用 |

| 向かい風少 | ドラフティング効果を活用 | 集団の後方1mに位置取り | 単独時はピッチ微増で凌ぐ |

| 直線・カーブ少 | 減速要因を最小化 | インベタ走行でロス減 | 人混みは外側で安全優先 |

| フラット/下り基調 | 脚筋ダメージ軽減 | 前半守り、後半ビルドアップ | 下りは接地柔らかく |

レースプラン:負荷一定のネガティブスプリット

PBを出す人の多くは「前半控えめ→後半上げる」。前半は目標ペース+3〜5秒/kmから入り、体温と心拍の立ち上がりを待つ。15kmで目標ペースに載せ、30kmで体感“余力あり”なら5秒/km上げる。乳酸のクリアが追いつかないと終盤に極端な失速を招くため、20〜25kmの“楽ではないが苦しくもない”を保つコントロールが鍵だ。

補給計画:糖と電解質の同期

糖は“入り口”が違う種類を交互に摂ると吸収が安定する。マルトデキストリン系と果糖系を交互に3〜5本。電解質は汗量に合わせてナトリウム目安300〜600mg/時。給水テーブルの手前でジェルを開封し、テーブルで水を一口。吸収のリズムが崩れると脚が止まるので、時計より補給のタイミングを優先する。

スタート整列と位置取り

- 自己申告タイムは正直に:ブロック過大評価は自分も他者も不利益

- 直前トイレ→再整列の動線を事前確認:戻れない大会もある

- 号砲〜1kmは安全第一:転倒はPBより失うものが大きい

地域別のおすすめ大会

地域が変われば風向・気温・起伏・動線の文化まで変わる。遠征に慣れていない人は、まず居住地の近県でアクセスが容易な大会から経験を積むと良い。ここでは代表的エリアごとに、選び方の“視点”を整理する。具体名に引っ張られるより、エリア特性から自分に合う大会像を描くことが、長期的には満足度を上げやすい。

| エリア | 気象・地形の傾向 | 狙い目の条件 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 関東 | 冬は北風、河川敷多め | 内陸フラット・往復少ない | 橋上の風・日陰の体感温度 |

| 関西 | 都市部フラット、沿道厚い | 分散スタート・広い幹線道路 | 後半の細かなアップダウン |

| 東海・北陸 | 季節風と寒暖差 | 内陸の周回/街中コース | 海沿いの強風日に注意 |

| 東北・北海道 | 低温で記録向きも路面冷える | 初秋や晩秋の冷涼レース | 朝晩の冷え&装備調整 |

| 中国・四国 | 橋や島嶼部で風影響 | 内陸市街地のフラット | 後半の向かい風想定 |

| 九州・沖縄 | 冬でも温暖・日差し強 | 冬開催の朝スタート | 暑さ・補給と日差し対策 |

近場で経験を積むメリット

移動が短いほど睡眠と食事が安定し、当日の体調再現性が上がる。初フルやPB狙いなら、自宅から90分以内で到達できる大会は大きなアドバンテージになる。荷物や忘れ物の不安も減り、メンタル負荷が小さい。

遠征のコツ:旅ランの設計

遠征は非日常性がモチベーションを上げてくれる一方、動線を誤ると疲労をためる。前日受付がある場合は早着して人混みを避け、ホテルは会場と駅の“直線上”に取る。レース後に温泉や名物グルメを組み込むと、最後の5kmを粘る理由になる。

地域の食・補給・トイレ文化

- 都市部:ジェル持ち込みOKでもゴミ回収ルールが厳密

- 地方:エイドが地元色豊かで固形物が多いことも

- 観光地:会場トイレ混雑。宿のロビーや最寄り公衆トイレの位置も確認

時期別のおすすめ大会

時期は体感難易度に直結する。秋は暑さ残りだが脚が元気、冬は冷涼だが風と乾燥、春は日差し強めで花粉が敵。どの季節でも“自分が苦手な外的要因”を避けられる時期を選ぶのが勝ち筋だ。以下の月別チャートで、メリットとリスク、練習の組み立てまで俯瞰しよう。

| 時期 | 気候の傾向 | 利点 | リスク/対策 |

|---|---|---|---|

| 10〜11月 | 日中やや高温/風弱め | 脚がフレッシュで反応良い | 暑さ対策/補給早め/帽子 |

| 12〜1月 | 冷涼/乾燥/風日がある | 記録向き気温帯 | 風よけ/手袋/保温と静的ストレッチ控え目 |

| 2〜3月 | 寒暖差/春一番の風 | ピーキングが合わせやすい | 花粉/脱水/日射→サングラスと電解質 |

| 4月 | 日中高温・陽射し強 | 旅ランに最適な景観 | 暑さ回避で前半抑制、スポンジ活用 |

練習計画:逆算12週間

大会の12週間前にピークを置くのではなく、大会日にピークを合わせる。基礎期(12〜7週前)はEペース主体で耐久力を、ビルド期(6〜3週前)はM〜Tペースの閾値走とLTブロックを、テーパリング(2〜0週前)はボリュームを落として神経系のキレを回復させる。時期ごとの気温に合わせ、ロング走の開始時刻や給水量を調整することが大切だ。

装備とウェアの季節調整

- 秋:キャップ+薄手トップ。汗冷え防止に速乾インナー

- 冬:手袋・アームカバー・ネックゲイターで微調整。スタート直前まで使うディスポポンチョ

- 春:UV対策と通気。塩タブレットで電解質補給を同調

補給の“温度依存性”を理解する

寒い日は喉の渇きを感じにくく、暑い日は胃が受け付けにくい。寒冷時は電解質濃度をやや高め、暑熱時は浸透圧の低い炭水化物飲料と少量頻回のジェルで胃負担を回避。気温に応じて“同じ補給”をしないことが、失速防止に直結する。

エントリー攻略と準備

良い大会ほど“準備の差”が結果に現れる。エントリー種別(抽選/先着/ツアー枠)と開始日時、前日受付の有無、宿と交通の確保、練習計画への落とし込み――これらをカレンダーで逆算すると、当日のパフォーマンスは安定する。特に先着制は“準備=勝率”。事前アカウント作成、決済情報の登録、回線の安定化まで済ませた人が席を取る。

| タスク | 推奨タイミング | チェックポイント | 代替策 |

|---|---|---|---|

| 大会選定 | −16〜12週 | 目的と季節の適合/高低差 | 第二候補を2つ用意 |

| エントリー | 告知即日 | アカウント/決済/回線/端末二刀流 | ツアー枠・チャリティ枠 |

| 宿・交通 | 当選直後 | 会場までの直線動線/朝食時間 | キャンセル可の早割で仮押さえ |

| 練習計画 | −12週 | 週1ロング+閾値走/休養日固定 | 出張/行事週の代替メニュー |

| 装備テスト | −6〜3週 | ジェル相性/靴擦れ/擦れ止め | 不調時は型落ち信頼靴に戻す |

| テーパリング | −2〜0週 | 睡眠/炭水化物/脚にやさしい刺激 | 不安解消に前日3〜5kmジョグ |

抽選と先着の勝ち筋

抽選は“応募母数が分散する大会”が相対的に有利。先着は“開始3分の集中”がすべて。複数端末・有線回線・自動入力支援は必須だが、ルールに反しない範囲で行う。諦めずキャンセル放出や追加募集の情報もフォロー。

当日動線の設計

会場到着→更衣→荷物預け→整列→トイレ→整列復帰。この順番を紙に書き、各所の所要時間を仮置きして“予行演習”する。ゼッケン、安全ピン、ジェル、計測タグ、スマートウォッチの充電、レイン対策まで一枚のリストで見渡せると、朝の判断回数が減って集中力が温存できる。

ペース戦略の事前合意

- 完走狙い:7:30/kmから入り、給水基準で微調整

- サブ4狙い:前半+3秒/km→30km以降−5秒/kmのネガティブ

- PB狙い:閾値感覚“ややきつい未満”で20kmまで我慢

まとめ

フルマラソンおすすめを選ぶ軸は「制限時間」「高低差」「時期」「アクセス」。目的(完走/記録/旅)に合わせて条件を絞れば、初マラソンでも失敗しにくい。準備と動線を整え、あなたに最適な一戦で最高の体験を。

- 初心者:長い制限時間とペーサーの有無を確認

- 記録:涼しく風が弱い高速コースを優先

- 旅ラン:応援・景観・会場動線の快適さを重視